| L'ETOILE ET SON HISTOIRE par Ghislain LANCEL | |||

| Période ancienne | Période récente | Divers (Auteur, liens, etc.) | Accueil |

Les publications anciennes, plus encore que les récentes, comportent immanquablement des erreurs. Mais comme pour le web, lire une phrase imprimée prend trop souvent valeur de vérité, de certitude ! Pire, ces erreurs sont souvent maintes et maintes fois reprises et imprimées à nouveau, ce qui ajoute encore à leur crédit !

C'est écrit mais c'est faux, ceci ne s'applique pas seulement aux erreurs de pages imprimées, on trouve aussi des absurdités dans les cartes postales, dans les manuscrits (et dans la tradition orale...)

La Société des Antiquaires de Picardie fut la référence incontestée dans le domaine archéologique, historique et patrimonial de la Somme durant tout le XIXe siècle. Et aujourd’hui encore de nombreux documents ne sont connus, ou sauvegardés, que par les publications ou grâce à leur dépôt dans la bibliothèque de cette vénérable institution. Toutefois, avec le temps, certaines publications s’avèrent totalement dépassées. C’est le cas pour le Dictionnaire topographique de la Somme, du moins pour ce qui concerne L’Etoile où l'on observe de nombreuses erreurs. Ce dictionnaire publié en deux tomes (t. XXI et t. XXIV, série in 4°, par la SAP) est l'œuvre de J. Garnier [BMA, PP 88]. Le premier tome (A - L) fut publié en 1867, et le second (M - Z) en 1868. Pour chaque village, J. Garnier recense les variantes relevées de son toponyme, y compris en latin, sans toutefois citer complètement les sources ni distinguer les documents originaux des nombreuses copies.

Concernant L'Etoile, à part Stella, la liste des dénominations en latin est presque complètement fausse. Michel Rouche est encore plus sévère et généralise cette observation, indiquant que cet ouvrage est "nettement périmé" [Revue du Nord, 1973, p. 220, note 8].

Voici le début de ce qui concerne L'Etoile (t. 21, p. 349) :

Sidera, 660. Dipl. de Clotaire III. [C'est Dom Grenier, laborieux bénédictin décédé en 1789, (BN, Pic. 200, f° 276) qui semble le premier à l’origine de cette méprise. Il avait porté cette mention Sidera (suivie de Siderum et de Stella) sur l'un de ses petits papiers concernant L’Etoile, en justifiant par « dans la charte de fondation de l'abbaye de Corbie en 661 ». L’erreur fut reprise au moins jusqu’en 1972, avec Leducque qui précisait se reporter à la page 215 de l'étude effectuée en 1902 par L. Levillain. L’expression correctement lue, Ficca Siderude [Fieffes et L'Etoile (!)], mentionnée au début de la page suivante, semblait à l'origine de cette confusion. Heureusement, en 1973, Michel Rouche, reprenait l’étude de ce diplôme, en particulier pour ce qui concerne la cartographie historique. Il n'a pas retenu L’Etoile dans la liste des toponymes actualisés. Dans une correspondance privée, il me confirmait d'ailleurs que L'Etoile a fort peu de chance de se trouver dans le domaine foncier de Corbie, et que même probablement ce village n'existait pas à cette époque. Le terroir de L’Etoile lui paraît être un démembrement de Longpré. Davantage, « Tout ce terroir de L’Etoile me paraît neuf et datant du XIIe siècle ou du XIIIe siècle » [Revue du Nord, 1973, et correspondance 1993.]

Sidrutis, 830. Diploma Ludovici pii. [L'abbé Hénocque réfute cette variante et les suivantes : "L'Etoile [...]. Stella, Sidus, Siderum, Sidera [... (par)] M. Garnier (Dict. Topog.). Les dénominations de Sitrudis Sigetrudis sont appliquées à tort à l'Etoile : elles désignent Sorus [62170], commune du Pas-de-Calais" [Histoire... Saint-Ricquier, t. 3 (1888), p. 315, note 1]. Notons de plus la confusion des lettres d et t ! Un peu plus tard, Ferdinand Lot, chartiste, publiait en 1894 la Chronique de l'abbaye de Saint-Riquier, d'après Hariulf. Il confirme implicitement, lui aussi, ces erreurs dans la table des matières : "Sigetrudis, Sidrudis, Sorrus, près Montreuil-sur-Mer, Pas-de-Calais".]

Sidrudis, 842. Dipl. Caroli Calvi. – 1088. Hariulfe. [Faux, voir ci-dessus]

Sigetrudis, 8... Dom Cotron. Chron. cent. [Faux, voir ci-dessus]

Sidrunis et Sidrutes, 1088. Hariulfe. [Faux, voir ci-dessus.]

D'autres erreurs figurent également dans la suite de la liste des variantes données par J. Garnier. Citons la dernière : "baill. et prév. de St Riquier" alors qu'il faut lire Bailliage d'Amiens (dès 1360).

Le prestigieux Dictionnaire Historique et Archéologique de Picardie, dans son tome III publié en 1919, mentionne pour Condé-Folie : "Cette paroisse a été démembrée de celle de L'Etoile en 1728" [DHAP, p. 238]. Et l'on trouve aujourd'hui encore, par exemple dans des documents touristiques, de petits historiques affirmant que la cure de Condé-Folie date de 1728, année de sa séparation avec celle de L'Etoile. C'est faux !

L'églisette [de Folie] avait brûlé en 1640 et les paroissiens avaient alors été obligé de se rendre à la messe dans l'église de L'Etoile, tandis que ceux de Condé allaient à Longpré. La réalité est que l'église reconstruite fut achevée pour Noël 1699 et que Condé-Folie-le-Bas, environ 80 feux, fut immédiatement séparé de L'Etoile, par érection d'une église à titre de cure. De fait, le premier registre de la paroisse de Condé-Folie commence à la date du 24 décembre 1699 (baptême de Marie Tillier, suivi de celui de jumelles, le 30 décembre). [ADS, 2 E 205/1].

La cause de cette méprise trouve son explication dans la Déclaration du bénéfice de L’Etoile, faite par le curé Groulle [ADS, 8 bis G 34]. Dans cette liasse archivée figure la déclaration, en double exemplaire, de la cure de Condé-Folie, signée par Me Jean Trencart, en date du 15 juillet 1728. Mais si les deux déclarations mentionnent, au début de la rubrique Revenu, que la cure de Condé-Folie est une cure de nouvelle érection, par contre une seule précise... que c'est depuis 30 ans ! Pas de chance, il ne fallait pas ne lire que celle qui ne portait que la date de 1728 !

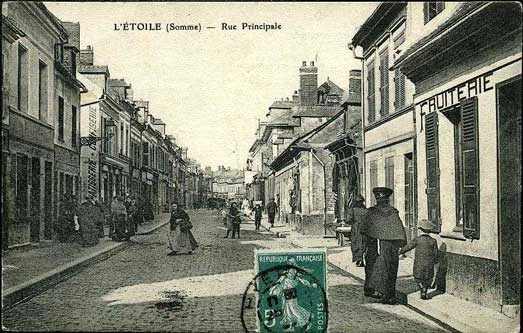

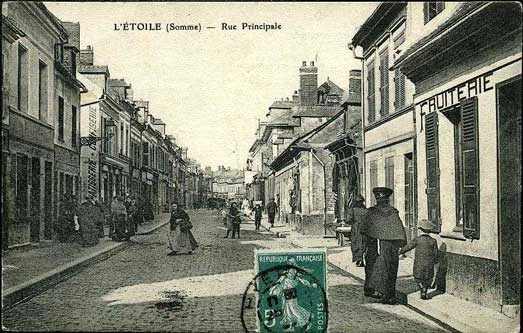

Les cartes postales aussi réservent des surprises, pour preuve la première de ces 3 vues. Elle porte textuellement "L'Etoile (Somme) - Rue Principale". Cette magnifique rue pavée, bordée de nombreux commerces, est très animée et est bien agréable. Malheureusement elle ne saurait en aucun cas représenter une rue de notre si petit village et la ville réelle n'a pas encore été identifiée. Ce n'est pas Hyères (ville du Var portée sur le cachet !) Avez-vous une meilleure idée ?

Quelques personnes de L'Etoile conservent précieusement la deuxième carte postale, au joli moulin, persuadées qu'elles sont en possession d'un souvenir émouvant des Moulins-Bleus. Désolé, les moulins de ce site n'étaient pas des moulins à vent. Par contre, cette fois, la localité a été identifiée : Oye-Plage, hameau L'Etoile (Pas-de-Calais). Le moulin n'existe plus aujourd'hui.

Quant à moi, j'avais acheté chez un revendeur de cartes postales de la Somme cette jolie carte portant la mention "L'Etoile - Château et Eglise de l'ancienne Abbaye". Même si l'association est séduisante entre le prieuré de Moreaucourt et le château, et même si l'un et l'autre sont aujourd'hui détruits, tout connaisseur des lieux réalise immédiatement que la proximité des bâtiments ne peut correspondre à la proximité observée sur la carte. Il s'agirait en fait du prieuré de L'Etoile, mais... arrondissement de Gap (Hautes-Alpes).

|

|

|

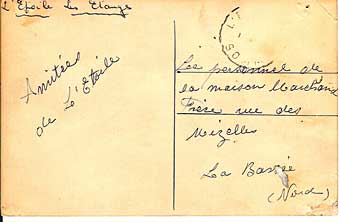

Il fut aussi une tradition à L'Etoile, à l'époque où se développait l'usage du développement photographique noir et blanc chez soi, de réaliser soi-même des "Cartes postales", généralement uniques, en collant l'un de ses tirages photographiques sur des dos pré-imprimés (ou même une vraie carte postale ancienne), après avoir au préalable tapé au dos à la machine à écrire (ou à écrit à la main) des mentions comme "L'Etoile Les Etangs". Si l'intention n'était évidemment pas de réaliser des "fausses" cartes postales, elles le sont néanmoins par rapport à celles commercialisées, que l'on retient généralement pour être les vraies cartes postales. La CP 312/313 relève certainement aussi de cette catégorie.

Les Moulins-Bleus tirent leur nom de la couleur bleue de la waide que broyaient ces moulins ! C'est évidemment une explication plaisante que l'on retrouve dans divers ouvrages, et qui s'entend encore aujourd'hui dans les lieux et rencontres liées à un retour à la nature... Si l'on n'a pas la certitude que c'est faux, il n'y a, par contre, aucun document avéré prouvant que c'est vrai, ni même que c'est vraisemblable.

Rappelons que la waide (guède) était la plante tinctoriale (de fleur jaune) dont le broyage par les moulins permettait de produire une teinture bleue dont la production et l'usage étaient tels qu'elle fit la fortune de bon nombre de waidiers picards, dès le XIIe siècle, et davantage encore au XIIIe siècle. La cathédrale Notre-Dame d’Amiens doit beaucoup à cette plante. Après son incendie en 1218, ce sont les négociants enrichis par la plante qui financèrent deux ans plus tard sa reconstruction. En remerciement, une sculpture fait d'ailleurs honneur à cette corporation sur la façade sud.

La waide, exportée depuis Amiens jusque vers le nord de l'Europe, transitait par la Somme et passait devant les moulins de L'Etoile. Si l'on a la preuve de ce transport de la waide par voie fluviale sur la Somme, et si l'on dispose même des tarifs au péage du pont de Picquigny, par contre, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucune mention de waide en provenance des Moulins-Bleus, ni d'ailleurs d'autres moulins dits bleus. On peut même penser que la voie fluviale s'était écartée des moulins de L'Etoile, par le creusement d'un canal rectiligne dans les siècles où le commerce attaché à cette plante tinctoriale était florissant ! Et concernant L'Etoile, remontant jusqu’à l’an 1200, aucun document d’archives ne vient appuyer cette hypothèse ; s’il y avait bien des moulins, ilsne sont attestés que pour le blé.

Alors pourquoi les Moulins-Bleus de l'Etoile ? Signalons d'abord que cette appellation devenue toponymique est très récente, elle n’est attestée que depuis 1698, bien après la fin de la période d'exploitation de la waide ! Alors peut-on simplement penser que cette couleur était celle du bois de ses parois, teintées de cette couleur froide destinée à ne pas attirer les insectes ? Ou encore que cette couleur désignait celle des fleurs des environs, peut-être des bleuets, jadis si fréquents... On dispose d'autres exemples de références aux couleurs, probablement celle des fleurs ou de la couleur de la terre. Ainsi l'on relève à proximité L’Air(e) jaune [Matrice cadastrale de 1835] et l’Aire noire ou pré à tourber, dans la cour intérieure de l'usine en 1829 [Plan de l’usine].

Les Moulins-Bleus de L'Etoile, ont au moins une caractéristique inattendue pour des moulins que l'on imagine sans preuve comme broyant la waide ainsi que bon nombre d'autres du Moyen-Age..., ils sont les seuls de la région à porter cette dénomination de couleur alors qu'ils devaient se compter par dizaines ou centaines...

L'existance réelle, sur une plaque de porte de l'église de L'Etoile, de la date gravée 1130 (ou 1136) a fait écrire ce que chacun a pu lire : L'église date du XIIe siècle et elle fut construite à l'emplacement d'une ancienne chapelle ! Ce serait à prouver. Le rapport de l'AFAN, après les fouilles de l'an 2000, ne va pas du tout dans ce sens : " Il semble évident à l'examen de l'architecture qu'aucune partie de l'église ne peut être attribuée au XIIe siècle ainsi qu'il est pourtant mentionné sur la carte archéologique et dans les travaux de certains chercheurs. Ni la mise en œuvre de la pierre ni le style des ouvertures ne sont en effet médiévaux. La présence d'une inscription " 1130 " sur une porte en fer forgé de l'église ne peut en aucun cas dater l'édifice... A l'évidence, le style de ces baies, ces pilastres et ces niches relève plutôt du XVIIe, voire du XVIIIe siècle. " [Fouilles par l'AFAN, du 24 juillet au 11 septembre 2000, Rapport, p. 10 et 19]. Mais dater cette église du XVIIIe siècle ne semble pas plus crédible : inhumation dans l'église d'Antoine III Leblond en 1624, repavage en 1668, et plusieurs autres documents d'archives semblent devoir nous forcer à différentier les âges des divers tronçons des murs...

Le fait que l'église fut allongée de 22 pieds en 1750 semble avoir fait voir à Goze cette date sur une plaque de la porte sud-ouest de l'église : "Cette date de 1750 est gravée sur la serrure de la porte latérale, à droite". Pourtant tout le monde y voit 1130 (éventuellement 1136) !

Dernière mise à jour de cette page, le 22 septembre 2008.

| Période ancienne | Période récente | Divers (Auteur, liens, etc.) | Accueil |