| L'ETOILE ET SON HISTOIRE par Ghislain LANCEL | |||

| Période ancienne | Période récente | Divers (Auteur, liens, etc.) | Accueil |

Les photos prises à l'intérieur des usines des Moulins Bleus, ou même dans les différentes usines du groupe, sont très rares. Cependant, à partir de 1939, on assiste à la sortie d’une publication interne mensuelle intitulée « L’activité des œuvres sociales Saint-Frères ». Ce mensuel, malgré la période d’occupation, fut édité assez régulièrement durant au moins quatre bonnes années. C'est ainsi que l'on aura, par exemple, connaissance des destructions et pertes Saint-Frères dues à la guerre de 1939/45.

Plus réjouissant est l'article « Nos meilleurs ouvriers ». L’usine des Moulins Bleus y fut à l’honneur à deux reprises, dont une première fois en l'honneur de Rose Buteux. Le second article, paru dans le numéro de Septembre 1939, « Nos fileuses en question », récompenses les meilleures ouvrières de cet atelier de L'Etoile.

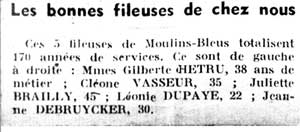

"Les bonnes fileuses de chez nous - Ces 5 fileuses de Moulins-Bleus totalisent 170 années de services. Ce sont de gauche à droite : Mmes Gilberte HETRU, 38 ans de métier ; Cléone VASSEUR, 35 ; Juliette BRAILLY, 45 ; Léonie DUPAYE, 22 ; Jeanne DEBRUYCKER, 30."

Ici, les fileuses sont photographiées devant un métier à retordre. Il arrivait fréquemment qu’un fil casse, c’est la raison pour laquelle on les voit avec une bobine sur le ventre. A tout instant elles avaient donc une longueur de fil suffisante pour rabouter les deux extrémités d'un fil cassé. A l’arrière-plan de la photo, on devine un contremaître avec sa blouse.

Filature.

A L'Etoile, le local de la filature était gigantesque. Une filature accueillait un nombre variable de métiers à filer, ou à retordre, généralement entre quinze et vingt. Les fileuses travaillaient aussi bien sur un métier à filer que sur un métier à retordre. L’usine tournait, selon les postes, en 2x8 ou 3x8. Les femmes faisaient double équipe, une semaine du matin de 5h à 13h et la semaine suivante en équipe d’après midi de 13h à 21h, avec arrêt casse-croûte de 20 minutes.

Le métier à filer

Un métier à filer est une imposante machine qui mesure entre 20 et 25 mètres de long pour une largeur d’environ 2 mètres, non comptés les espaces nécessaires à la manutention à l’avant et à l’arrière de ce métier, environ 3 mètres de chaque côté ! Un métier comporte deux étagères mobiles, appelées tables qui, cycliquement, prennent 4 positions par rapport à la machine, en haut, en bas, devant ou décalé de 40 cm environ vers l'arrière (suivant le cycle : devant en bas, devant en haut, décalé en haut, décalé en bas). Chaque table, de même longueur que le métier, est large de 15 à 20 cm et comporte au moins une quarantaine de broche destinées à recevoir les bobines sur lesquelles s’enroule le fil destiné à la vente ou à l’emploi immédiat pour le tissage.

La table du haut est la table active, le fil s’y enroule autour des bobines. Ce n’est pas la bobine qui tourne, mais le fil qui s’entoure autour de la bobine par l’intermédiaire d’un ailette en forme de U. La table du bas ne comporte que des bobines vides. Lorsque les bobines du haut sont pleines, le métier s’arrête. Les fileuses actionnent alors un énorme volant qui fait descendre la table à l’arrière de la machine, tandis que celle à l'avant remonte. Une crémaillère fait ensuite passer la table du haut, de gauche à droite, et celle du bas, de droite à gauche. Un astucieux mécanisme fait que le fil passe de la bobine pleine à la bobine vide de même rang sans rupture de fil ni intervention humaine. La fileuse embraye alors doucement la machine, durant 5 à 6 secondes, afin que tous les fils commencent leur enroulement automatique autour des bobines vides, puis elle relâche l’embrayage.

La fileuse possède un outil avec un manche d’environ 20 à 25 cm. A l’extrémité de cet outil se trouve une lame recourbée, du genre lame à raser. La fileuse pose cet outil sur une glissière parallèle à la table, au-dessus des bobines pleines. Elle va d’une extrémité à l’autre du métier en tenant son outil sur la glissière et ainsi, en l’espace de quelques secondes, elle coupe tous les fils reliant les bobines pleines aux vides. Le bout de fil de départ, d'une longueur de quelques dizaines de centimètres, demeure ainsi non enroulé sur chaque bobine. Mais loin d'être inutile, il pourra servir à rabouter plusieurs bobines entr'elles, par exemple sur la pelotonneuse.

L'opération de coupe terminée, la fileuse redémarre son métier et embraye à nouveau la machine, cette fois à grande vitesse : les bobines se remplissent. La manipulation recommence alors de manière identique (manœuvre du volant, etc.) Après deux séries de production de bobine chaque table est donc passée par ses 4 positions dans le métier et se retrouve ainsi à son point de départ. Et ainsi de suite, pour les machines, et les fileuses...

Une table venant d'arriver en position basse provoque aussitôt l'arrivée des démonteurs, lesquels récupèrent immédiatement les bobines de fil de la table du bas pour les remplacer par des bobines vides. Les bobines pleines sont théoriquement toutes de même longueur de fil. Toutefois, si un fil casse, même en faisant vite, il faut quand même prendre le temps de le rabouter, et pendant ce temps, la bobine ne se remplit pas. Si la fileuse est trop lente, elle aura donc bien vite la visite du contremaître...

Le métier à filer est directement alimenté par la fibre de jute, fibre précédemment préparée par de nombreuses manipulations. A l’entrée du métier à filer, la fibre se présente sous la forme d’une mèche d’une largeur de 2cm environ et d’une épaisseur de 5 millimètres. A la sortie le fil obtenu peut avoir trois diamètres différents, selon les vitesses imposées. Ces fils sont alors repérés par un numéro métrique : le 2/4, le 3/6 ou le 4/5. Ces sigles signifient qu’avec 1 kg de fil, en 2/4 on obtient 2400 mètres de fil, le 3/6 on procure 3600 mètres de fil, enfin avec le 4/5, on obtient évidemment 4,500 km de fil !

Le métier à retordre

Lorsque le client souhaite un fil plus gros, donc plus résistant, c’est le métier à retordre qui assure la relève. En entrée, selon les besoins, on peut trouver par exemple 3 fils en 3/6 soit 3x3/6. Les 3 fils subissent une torsion lors de l’opération de retordage. En sortie il s’agit alors d’un fil retors. Cette opération de retordage impose obligatoirement une perte de longueur du retors. Ainsi le 3x3/6 devient du ½ retors soit 1200 mètres de fil au kilo. Le maximum de fils ne peut dépasser quatre.

Le travail de la fileuse

La fileuse était une ouvrière travaillant sur un ou plusieurs métiers à filer, ou à retordre, dans l'atelier de filature. Elle devait naturellement actionner le volant pour échanger les tables et couper les fils reliant les bobines. Surtout, elle devait veiller en permanence à l’approvisionnement continu de la machine et intervenir rapidement dès qu’un fil était cassé.

Dans le cas du métier à filer, les mèches se trouvent dans des « pots », cylindres ouverts d’un diamètre d’environ 40 à 50cm et d’environ 1,10m à 1,20m de haut. Comme ces pots, un par bobine, sont situés à l’arrière du métier, la fileuse est donc obligée de temps en temps de contourner son long métier afin de remplacer, sans que la machine ne s’arrête jamais, les pots presque vides par des pots pleins. Il ne fallait pas oublier d'avoir au préalable effectué un indispensable aboutement de la mèche afin que l’approvisionnement de la bobine se fasse sans rupture...

Dans le cas du métier à retordre les bobines de fil à retordre se trouvent en partie supérieure du métier. Il y a donc moins de déplacement à effectuer qu'avec un métier à filer, par contre la fatigue provient du chargement des broches situées en hauteur.

Pendant le fonctionnement du métier, la mèche ou le fil peut casser. Avec les métiers modernes, la casse est signalée. La fileuse immobilise alors l’ailette défaillante et répare la casse. Avec les anciens métiers, la casse n’était pas signalée. La fileuse était alors obligée de surveiller en permanence son métier, faudrait-il d’ailleurs parfois même dire ses métiers ! Travail prenant, ouvrières consciencieuses, les fileuses en rêvaient la nuit.

D'après une idée, un texte et une photo de J. Hérouart. Par une chance extraordinaire, et même si elle est de qualité moyenne, la photo est l'originale qui a servi à l’impression de l’article cité ci-dessus.

Dernière mise à jour de cette page, le 2 octobre 2006.