Brassard, chapelet , missel, gants et bandeau de cierge

Communion de J. Hérouart, le 6 mai 1956.

| L'ETOILE ET SON HISTOIRE par Ghislain LANCEL |

Dans les années 1950/1960, et certainement durant les trois mémorables décennies où l’abbé Jean-Baptiste Pont exerça avec autorité et dévouement son ministère à L’Etoile (1936-1966), la communion solennelle était un grand moment dans la vie des petits garçons et des petites filles âgés de 12 ans. Pour les parents, c’était la prise de conscience qu’une étape vers la vie d’adulte allait être franchie par leur enfant, et pour la famille c’était une occasion de se retrouver et de resserrer les liens familiaux.

Cette étape spirituelle que constituaient les Communions solennelles était précédée de trois longues années de catéchisme. Le jeudi après-midi – qui était alors le jour de repos des écoliers – les petits stelliens se retrouvaient rue du Pont, au Foyer St-Jacques dans des locaux aménagés par la paroisse, pour les leçons de catéchisme. Ce foyer se trouvait rue du Pont, après la rue des Ergonnes, dans le premier virage (côté sud-ouest), à l'extrémité ouest du bloc des habitations et dans l'alignement du début de cette rue du Pont et du carrefour de la rue d'Amiens. Les cours étaient dispensés durant les deux premières années par Madame Hélène Magnier (née Richard), mais durant la troisième et dernière année, c'était l’abbé Pont qui professait lui-même. Les enfants préféraient de loin "Madame Hélène" et ses manières douces…

A la fin de ces trois années les enfants étaient notés. C’était très important pour eux, car l’abbé organisait ses files de communiants par ordre du classement ! Grande était la fierté des parents de voir leurs enfants dans les premiers !

La communion était précédée de 2 jours de retraite, destinés à peaufiner la cérémonie et à mettre les futurs communiants en bonne condition de recueillement.

Durant ces deux jours de retraite, et plus encore pour le dimanche, le curé demandait une assistance. Nous avons connu des missionnaires, des pères dominicains et des curés. Certaines années il n’y eut toutefois aucune assistance. La première journée, le vendredi, était consacrée à la religion. Aidé par Mme Magnier, l’Abbé Pont nous posait diverses questions où chacun devait répondre à tour de rôle. Ensuite il approfondissait nos réponses en apportant des exemples concrets que nous avions vus ou vécus. La seconde journée était exclusivement consacrée à la cérémonie, ce que nous étions appelés à faire – ou à ne pas faire –, apprendre par cœur la phrase du renoncement à Satan, etc. Dans le courant de l’après midi nous montions à l’église afin de prendre connaissance de notre emplacement dans le chœur et de préparer le passage aux fonts baptismaux où nous répétions les uns après les autres notre engagement. La journée se terminait par une confession.

Enfin le grand jour arrivait ! A L’Etoile les communions se sont toujours déroulées le dimanche précédent l’ascension (pour Flixecourt c’était le jeudi de l’Ascension, et pour Condé le dimanche de la Pentecôte).

Certaines communiantes portaient la robe de communion de leur maman – ou d’une proche parente – d’autres avaient des tenues achetées pour la circonstance. Toutes ces robes étaient ornées à la taille d’une large ceinture portant une aumônière garnie de quelques pièces destinées aux différentes quêtes. Ces robes étaient magnifiques !

Les garçons, eux, portaient, souvent pour la première fois, un costume de « grand ». Mais certains parents, ne voulant pas trop encourager l’émancipation de leur garçon, ne leur achetaient qu’un pantalon court ! Le bras gauche des communiants était orné d’un brassard, souvent richement brodé. Un chapelet et un missel, souvent offerts par les marraine et parrain, complétaient la tenue des jeunes enfants.

C'était un tel honneur d'offrir les brassard, montre, cierge et autres vêtements ou souvenirs que parfois les familles se "chamaillaient". Pour calmer les prétentions certaines mères, comme Rolande Deschamps en 1956, instaurèrent les listes de cadeaux avec présentation pour le choix suivant un ordre établi, d'abord à la marraine, puis au parrain, à la grand-mère, etc. !

Bien entendu l'on n'entrait pas dans l'église dans le désordre. Charline Chamu rapporte que les familles et les futurs communiants se réunissaient sur le parvis de l’église et qu'alors les mamans étaient là pour arranger, qui un pli de la robe, qui une mèche de cheveux, avant que l’abbé ne forme les files de garçons et de filles. Cependant durant de nombreuses années, ainsi qu'on peut le voir sur la photo ci-dessous de 1956, la tradition voulut que les enfants se réunissent au foyer Saint-Jacques, rue du Pont (sauf aux communions particulières de 1942 où, compte tenu des 48 adultes et de la trentaine d’enfants, les communiants ont eurent rendez-vous en un endroit plus vaste, l’école des filles et le magasin Flandre). De là, chacun prenait possession de son cierge et allait prendre place, d’après son classement, pour la procession qui les amenaient jusqu'à l’église en chantant l’Avé Maria.

Enfin le moment d’entrer dans l’église arrivait, très émouvant pour ces enfants. Les parents et les amis pouvaient alors eux aussi pénétrer dans l’église. Les jeunes enfants avançaient solennellement dans l’allée centrale, le cœur un peu serré, cherchant d’un petit coup d’œil le banc où se trouvait leur famille, et allaient s’asseoir dans l’ordre, positionnement qui avait été répété, maintes et maintes fois durant les jours de retraite. Mais il y avait quand même parfois un petit cafouillage, et alors "Madame Hélène" et Marius Pecquet étaient là pour y mettre fin ! Devant chaque communiant, un peu sur sa droite, était allumé un grand cierge, témoin de son engagement religieux.

Un frisson parcourait l’assemblée aux premières notes de l’harmonium tenu par Mme Colette Pecquet. On entamait alors le premier cantique, la messe commençait.

Puis L’Abbé Pont prenait la parole et rappelait à l’assistance que ces enfants, réunis dans l’église du Christ, allaient certifier les vœux pris pour eux par leurs parents, marraine et parrain lors de leur baptême.

La messe, minutieusement réglée par l’abbé, se déroulait bien. Arrivait l’heure de la communion… Pour beaucoup d’enfants, c’était une première fois, peu d’entre eux ayant fait une communion privée. La petite communion, ou communion privée, était réservée aux enfants que le prêtre jugeait assez matures, même dès 10 ans. Elle avait toujours lieu le jour d'une fête sainte, et ensuite l’enfant pouvait communier chaque fois qu'il le désirait. Cette communion était faite par les enfants des familles très croyantes ou par les enfants allant en école religieuse qui à l'époque étaient souvent les mêmes. Cette réception du corps spirituel du Christ dans l’hostie avait évidemment été aussi maintes fois répétée mais l’instant restait angoissant par sa solennité. Tout se passait donc assez bien, les enfants défilaient devant l’abbé dans l’ordre défini. Dans un silence presque absolu, ils recevaient l'hostie. Moment solennel, moment de recueillement dans l’Eglise, à cet instant les parents, tout absorbés dans leurs pensées, réalisaient l’importance de cette cérémonie qui leur rappelait tant de souvenirs, si lointains et si proches ; presque toute une vie se déroulait en un instant !

Après que les enfants aient communié avec le Christ et qu'ils se soient recueillis, fiers de leur nouvelle condition, venait la distribution de gâteau battu, aux communiants et à l'assemblée. A cette époque, pour recevoir le sacrement de la communion solennelle il fallait que les jeunes enfants soient à jeun. Le fait de recevoir l’hostie, symbole du corps du Christ, devait être la première prise d’aliment du jour. Les communiants n’étaient donc pas autorisés à prendre leur petit déjeuner (Cette pratique fut ensuite partiellement interdite, puis définitivement supprimée). Mais après la communion, il fallait reprendre des forces..., d’où la distribution de gâteau battu. La tradition voulait que ces réconforts alimentaires soient offerts par moitié, par les parents du communiant garçon qui avait obtenu la première place au classement, et pour l’autre moitié par les parents de la première fille. Afin d’accélérer la distribution quatre autres enfants venaient les aider. Si cette première place était enviée, par contre pour d’autres familles ayant des moyens financiers limités, et on les comprends au vu du nombre de gâteaux nécessaire…, celles-ci demandaient a leur enfant d’être dans les premiers mais surtout pas le premier ! Et de fait lors des questionnaires, certains des bons enfants du catéchisme ne répondaient pas à des questions pourtant toutes simples…

La messe s’achevait et les petits communiants sortaient de l’église, toujours dans le même ordre, pour rejoindre leur famille, radieuse ! Après les félicitations, quelques mots et embrassades échangés avec les uns et les autres, et parfois la prise de photos, chacun se rendait au domicile familial pour le traditionnel repas de communion.

Pendant que la maman dressait la table pour le repas et que les hommes arrosaient l’évènement..., le communiant, les bras chargés de cornets de dragées, allait faire sa distribution aux voisins et aux amis du quartier. Il revenait chez lui tout content, avec quelques piécettes !

Ce repas de fête, où chaque famille essayait d’avoir la présence du charismatique et charmant Abbé Pont, se terminait fort tard dans l’après-midi, avec le traditionnel gâteau battu sans lequel le cérémonial n’aurait pas été complet !

Jacky Hérouart modère toutefois cet engouement. Si l’abbé Pont était incontestablement un homme d’action, volontaire mais autoritaire, il avait également des sautes d’humeurs et ses préférences qui faisaient qu’il n’était pas toujours apprécié par la population. Amateur de bonnes chères, avec un certain penchant pour le bon vin, lorsqu’il était invité à partager le repas après la messe des communions, en principe chez le premier ou la première, il faisait son choix, préférant s’attabler à la table du cadre, plutôt qu’a celle de l’ouvrier...

Vers 17 heures, c’était les Vêpres, moment inégalement ressenti, plus important encore que la messe pour les femmes pratiquantes, peu motivantes à l’heure de la digestion pour les hommes repus sortant à peine de table… Son organisation..., se souvient J. Hérouart, c’était selon le bon vouloir ou l’humeur de l’Abbé Pont ! Parfois l’on se rassemblait au calvaire du croisement de la route de Bouchon. On chantait quelques cantiques puis, en procession, on se rendait à l’église. C’était quand même un peu éloigné surtout après un repas copieux... Parfois, comme en 1956, le rendez vous se faisait au contraire eu plus près, sur le parvis de l’église ! Il est arrivé que l’abbé soit en retard… et alors là, surprise, tout le monde était déjà entré dans l’église, de peur de ne pas avoir de place assise. Les jambes étaient lourdes !

La messe commençait par des chants puis des prières et enfin venait le moment tant redouté par tous, c'est-à-dire de prêter serment. Tout avait été préparé la veille. Nous nous levions, un par un et nous allions nous aligner les uns derrière les autres au millimètre près dans l’allée centrale ! Lorsque la dernière des filles était en place l’abbé Pont quittait l’autel et nous emmenait vers les fonts baptismaux situés tout au fond de l’église entre deux rangées de bancs (ce qui en rendait l’accès assez périlleux). Le premier des communiants se rendait en face des fonts où l’attendait l’abbé pendant que l’assistant veillait au bon déroulement de la cérémonie. Ici, un par un, tous les communiants renouvelaient les vœux de leur baptême en prêtant serment sur les évangiles : On posait la main droite sur ces fonts baptismaux et l’on prononçait la phrase que l’on avait répétée maintes et maintes fois de peur de se tromper « Je renonce à Satan, à ses pompes, à ses œuvres, et je me donne à Jésus Christ pour toujours ». Puis nous reformions une file en sens inverse et lorsque la dernière des filles avait prêté serment, toujours emmené par l’abbé Pont, nous regagnons notre place. Cette réunion de prières demandait entre 20 et 30 minutes selon le nombre de personnes présentes. Ces vêpres se terminaient par une bénédiction solennelle de tous les communiants.

A la fin des vêpres, les dernières consignes étaient données pour le départ du pèlerinage, le lendemain à Monflières.

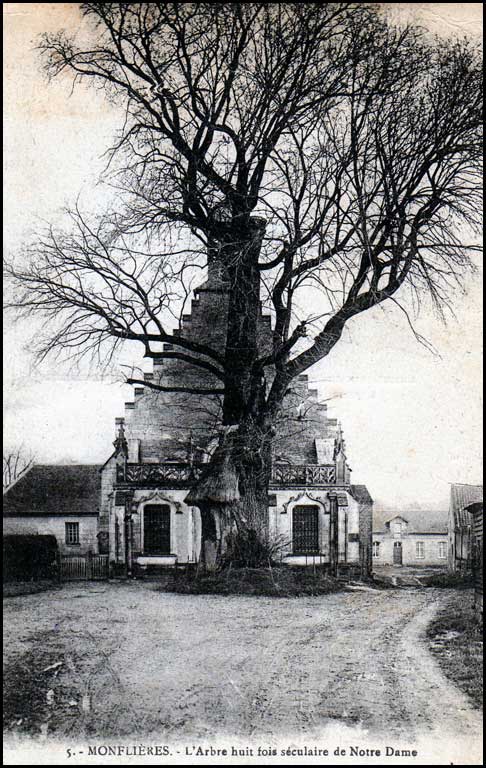

Monflières, est un village proche de Ailly-le-Haut-Clocher, donc pas très loin de L’Etoile. Ce petit village tenait sa réputation d’un miracle, un berger ayant vu la vierge lui apparaître dans le feuillage d’un orme huit fois séculaire ! Une chapelle avait donc été construite à côté de cet arbre et dédiée à Notre-Dame. Un pèlerinage s’était organisé afin que les communiants des environs viennent se recueillir en ces lieux et fassent des vœux pour eux et leurs proches, dans la chapelle et devant l’arbre. Après ces moments intenses nos petits communiants pouvaient se rendre dans un magasin de souvenirs, c’était l’occasion de se faire offrir un dernier cadeau religieux : bénitier, images saintes, cartes postales représentant la chapelle, l’arbre, etc.

Aujourd’hui le vénérable arbre n’est malheureusement plus visible. Du fait de sa dangerosité il a été abattu, mais une plaque a été scellée à son emplacement et rappelle l’événement exceptionnel qui eu lieu en cet endroit.

Jacky Hérouart se souvient aussi de ces pèlerinages : En 1962 il n’y avait pas 20 voitures dans la commune, sinon celles des commerçants ou artisans. Pour aller à Monflières, deux ou trois pères de famille se dévouaient. Auparavant, il fallait d’abord relever le nombre de personnes susceptibles de se rendre au pèlerinage. Puis on allait à Domart en Ponthieu où se trouvait le transporteur, les Ets Soret. On discutait tarifs en précisant que l’un de leurs chauffeurs, le stellien Mohamed Ben Rabeh dit Blanchète, assurait le transport bénévolement avec un de ses collègues. Et le lundi après-midi nous partions en pèlerinage à Monflières. Après la messe et l’achat de souvenirs religieux nous nous rendions dans les cafés du village où nous mangions un morceau de tarte en buvant un verre de cidre. Il faut savoir que nous étions attendu puisque l’abbé Pont prévenait le curé local et les cafetiers... L’histoire ne dit pas s’il touchait une commission ! Au retour on effectuait une quête dans les bus et les deux chauffeurs étaient ainsi dédommagés pour ce trajet supplémentaire.

Une anecdote. Le lundi après midi suivant les communions du 15 mai 1955, les deux bus arrivent à Monflières. Tout le monde descend et l’on se dirige vers la chapelle. On ouvre le portail mais, stupeur, la chapelle est pleine à craquer ! On attend donc bien sagement la fin de la messe… Le curé de la chapelle se dirige alors enfin vers nous, environ 120 personnes qui attendent… « Que faites vous ? D’où venez vous ? », nous demande-t-il. Quand il apprend que ce sont les communiants de l’Etoile il accepte de refaire une messe à leur intention. Près d’une heure plus tard on se dirige vers les cafés - l’air de la campagne ça creuse - et là nouvelle stupeur et déception, il n’y à plus rien à boire ni à manger ! L’abbé Pont avait tout simplement oublié de prévenir le curé de Monflières, et les cafetiers !

Le lundi matin il y avait une nouvelle messe, mais une partie des invités étaient retournés chez eux si bien qu’il n’y avait pas foule à l’église. Cette messe était dite à l’attention de toutes les familles de l’Etoile.

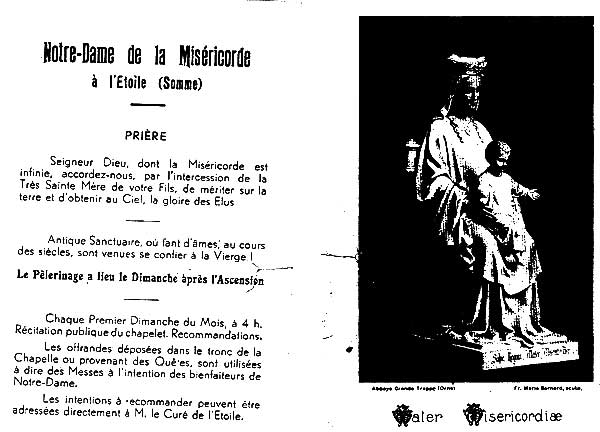

Le dimanche après l'Ascension, donc celui suivant les communions (mais parfois 15 jours plus tard), l’abbé Pont, en relation avec l’abbé Aubin de la paroisse de Flixecourt (pour qui cette date était aussi le dimanche suivant le jeudi de leurs communions), organisait une procession à la chapelle Notre-Dame-de-la-Miséricorde, à Moreaucourt. On disait toutefois le pèlerinage, et non la procession à Notre-Dame (voir l'image pieuse, ci-dessous). Les communiants, fièrement revêtus de leur nouveau costume de fête, se regroupaient à la sortie de l’Etoile, en direction de Flixecourt. La procession se déroulait suivant un rite établi par l’Abbé Pont. En tête du cortège se trouvaient toujours les enfants de chœur, revêtus de leurs chasubles blanches. Suivaient l’abbé, les communiants, leurs familles et les amis. Tous chantaient des cantiques dédiés à la vierge ou récitaient l’Ave Maria, sans discontinuer jusqu’à l’arrivée devant la Chapelle.

Lorsque les cortèges de l’Etoile et de Flixecourt s’étaient rejoints, en principe les arrivées étaient simultanées, les deux abbés officiaient devant la chapelle rappelant la vie exemplaire de la mère du Christ. L’assistance chantait des cantiques et récitait des prières dédiés à la vierge Marie. C’était un moment de recueillement intense vécu par tous. Puis la cérémonie terminée chacun retournait dans son village dans un désordre et une décontraction bien sympathiques . Parfois les robes blanches étaient un peu salies, mais les mamans ne s’en souciaient pas trop, au contraire, elles riaient avec leur progéniture qui s’était tellement bien comportée auparavant.

L’abbé Pont est décédé tragiquement lors d’un accident de voiture à Condé le 24 décembre 1966. Son remplaçant, l’abbé Maxent Lecomte arrivé à l’Etoile en août 1967, n’avait pas tenu à poursuivre le pèlerinage à Notre-Dame. Mais certaines années, comme en 1978, un pèlerinage à notre Dame-de-Brebières à Albert avait été organisé.

L’année suivante il y avait le « Renouvellement », pour ceux qui le voulaient. Pour eux l’ambiance était différente, les « renouvelés » se sentaient grands et protecteurs des petits nouveaux !

Dans le prolongement de la communion solennelle il y avait également un autre moment solennel, celui de la confirmation. Pour les enfants de L’Etoile, la confirmation était donnée par l’évêque d’Amiens, Monseigneur Stourm. Elle n’avait lieu que tous les deux ans, dans des villages différents, et s’y regroupaient les communiants de plusieurs paroisses. Pour la dernière fois les communiants revêtaient leurs jolies tenues de cérémonie. Le regroupement des enfants avait lieu sur le parvis de l’église en début d’après-midi. Ils entraient et se réunissaient tous au pied de l’autel, nombreux du fait du regroupement des paroisses. Après l’agitation de l’entrée, le silence s’installait. Les communiants étaient impressionnés et émerveillés par l’entrée dans l’église de l’évêque – que nombre d'entre eux voyaient pour la première fois – et des prêtres des paroisses concernées, tous revêtus de leurs belles chasubles de fête.

Après avoir rappelé les valeurs de l’église et de l’engagement pris par les communiants, Monseigneur Stourm venait vers eux et leur demandait leur prénom, il le traduisait en latin et prononçait une formule, également en latin, qui signifiait « …. Je te confirme dans ton engagement », en donnant une légère tape sur la joue droite. Les abbés avaient préparé les enfants en leur annonçant à l’avance que l’évêque leur demanderait leur prénom, mais malgré tout, ils étaient tellement émus qu’il fallait parfois leur faire répéter plusieurs fois !

Cette journée était beaucoup moins festive que le jour de la communion, d’ailleurs c’était souvent un jour de semaine, néanmoins, elle restait aussi émouvante et marquante dans le cœur des enfants.

De nos jours tout ce cérémonial a disparu. Par baisse de la pratique religieuse et par suite de la diminution du nombre des prêtres, les rares communiants des villages voisins sont dorénavant regroupés dans une paroisse unique. Les dernières communions à L'Etoile eurent lieu le dimanche 3 mai 1978 (et le départ de l’abbé Jacques Banides en septembre 1978). Les pèlerinages et processions n’ont plus lieu. Souvenirs, souvenirs.

Deuxième édition. D'après une idée de Charline Chamu, ses souvenirs, ceux aussi d’Arlette Cailly-Gente, Jacqueline Cresset-Clérentin et Régine Pecquet, et ceux de J. Hérouart qui ont été adjoints (ainsi que toutes les photographies, sauf la CP de Monflières, appartenant à Ch. Chamu).

Dernière mise à jour de cette page, le 10 janvier 2008.