| L'ETOILE ET SON HISTOIRE par Ghislain LANCEL | |||

| Période ancienne | Période récente | Divers (Auteur, liens, etc.) | Accueil |

L'Etoile, et non le jeune quartier des Moulins-Bleus qui s'en dissocia jusqu'à la fin du XXe siècle (pour les écoles comme pour les équipes de foot...), compta deux écoles successives de filles, rue des Juifs, puis rue d'Amiens derrière la Place du Luxembourg. La loi Jules Ferry (29 mars 1882), en supprimant l'instruction religieuse, provoqua le départ des religieuses et l'arrivée des institutrices laïques...

C'est en 1855 que fut créée une seconde école à L'Etoile, une école pour les filles..., à l'emplacement actuel de la Poste, en haut de la rue des Juifs. A son grand étonnement, M. Hérouart, pourtant natif du lieu et ancien maire du village, avait observé en juillet 1986 lors d'un décapage des murs de la Poste que l'ancien bandeau Poste Télégraphe Téléphone, qui se volatilisait sous l'effet des jets d'eau à haute pression, laissait apparaître une ancienne inscription d'Ecole des Filles ! C'était pourtant une réalité : une simple consultation des recensements de 1872 et de 1882 confirme l'existence de cette école. L'on y apprend même qu'en 1872 c'était deux religieuses, Marie Mouret (Sœur Benoît) et Sophie Navet (Sœur Sophie), qui étaient chargées d'inculquer les bonnes mœurs à nos jeunes filles !

Le dépouillement des archives nous en apprend davantage : dès janvier 1853, Florent Lejeune, le maire de l'époque, avait accueilli très favorablement l'établissement d'une école des filles souhaitée par le Recteur. Sa construction permettrait d'alléger l'effectif de l'école mixte voisine, mais peut-être aussi d'atteindre une objectif intéressé qui était de récupérer ainsi une salle pour la mairie !

Comme pour l'école précédente, il faudra du temps avant que le préfet et les responsables académiques, ayant toutes les garanties de financement, donnent leur avis favorable. Cette fois trois années de démarches furent suffisantes... Le 15 mai 1853 est le jour de l'Enquête de commode et incommode. Elle concerne : 1° Construction d'Ecole sur un terrain de 4,70 ares que la commune se propose d'acquérir des époux Dieusette ; ce terrain aboutit au nord à la rue des Juifs, au midi à Dieu Jean et tient d'un côté à Caron Adrien & de l'autre à Boileau : 1096,65 F ; 2° Vente de tourbages 14000 F. Personne ne se présente pour s'opposer à ces projets. L'inspecteur primaire donne alors son avis favorable au recteur : " ... j'insisterais sur la possibilité et l'urgence de fonder dans une commune riche et de 800 âmes de population, un établissement qui put recevoir les 60 filles, réunies aujourd'hui dans la même école avec autant de garçons. la maison qu'on se propose de construire occupera un emplacement peu étendu, sur lequel on pourra cependant établir une cour et un jardin. le logement de l'institutrice ne se composera que d'une cuisine et d'une chambre ; il aura en outre un bûcher et un petit cendrier, mais point de cellier. Quant à la salle de classe, elle ne laissera rien à désirer : aussi spacieuse que bien éclairée, elle aura 7 mètres de longueur, 6 mètres de largeur et 3m30 de hauteur, et sera plus que suffisante, puisque, pouvant renfermer 65 élèves, elle n'en contiendra guère que 55 à 60 en hiver. Bien que le devis ne fasse pas mention d'un mobilier classique, il est probable que la nouvelle école n'en sera point dépourvue, peut-être a-t-on l'intention d'y employer les tables et les bancs que la sortie des filles laissera inoccupés dans l'école des garçons ? Je crains que ce mobilier déjà vieux ne soit insuffisant et je demande qu'une estrade soit construite pour l'institutrice." (19 juin 1853). Le recteur peut alors reprendre les rênes et convaincre son Conseil Académique, où siègent de nombreuses personnalités, le délégué du préfet, le vicaire général, le délégué du Procureur général, le Président de la Chambre à la Cour Impériale, deux représentants du Conseil général, un ministre du culte protestant et l'Inspecteur d'Académie : "La commune de L'Etoile comptant une population de 800 habitants et se trouvant dans le cas prévu par la l'art. 50 de la loi du 15 mars 1850, j'ai insisté auprès de l'autorité locale pour qu'une école spéciale de filles y fût établie : mes démarches ont eu un plein succès et le conseil municipal a décidé qu'une maison d'école serait bâtie à cet effet, et il a voté les fonds nécessaires à la réalisation de cet utile projet. Il ne demande du reste aucune subvention ni au département ni à l'Etat, ses ressources propres devant lui suffire. Les pièces relatives à cette affaire m'ont été communiquées par M. le Préfet ; elles ont été communiquées à M. l'Inspecteur des Ecoles et à M. le Délégué cantonal qui tous deux sont d'avis que le projet doit être approuvé. Le terrain sur lequel sera construit le bâtiment est situé convenablement au centre du village ; son étendue est de 4,70 ares. Ce bâtiment consistera en une salle de classe et un logement personnel pour l'Institutrice avec les quelques dépendances nécessaires. La classe aura 7 mètres de longueur, 6 de largeur et 3m30 de hauteur : superficie totale 42 mètres carrés ; le volume d'air qu'elle renfermera sera de 138 à 139 mètres cubes. Elle pourra donc recevoir 60 à 65 élèves. Elle sera éclairée au moyen de 4 croisées percées dans les deux façades. Enfin elle sera pourvue de lieux d'aisances placés de manière à pouvoir être facilement surveillés par la maîtresse. L'habitation de l'Institutrice aurait pu être un peu plus grande ; mais telle qu'elle est, elle peut suffire. D'ailleurs il sera toujours facile d'y faire les additions reconnues utiles et d'établir à l'étage au-dessus du rez-de-chaussée une ou deux petites chambres. En résumé, je pense que le bâtiment projeté peut satisfaire à toutes les exigences" (27 juin 1853). La municipalité envisage alors de reconsidérer les tourbages prévus pour pouvoir fournir un revenu à l'institutrice, laïque (et pour faire face à l'aide aux indigents de la commune) : "Le Conseil... serait d'avis, sans aucun inconvénient, d'aliéner un hectare environ de cette propriété tourbeuse que possède la commune, tandis qu'il serait d'une grande utilité de posséder une Ecole de filles, que non seulement la morale aurait à y gagner, ainsi que les familles qui se voient souvent dans la nécessité d'envoyer leurs Demoiselles hors de la localité du pays, mais encore ce serait moins de têtes sur lesquelles l'Instituteur aurait à départir les soins, ce qui lui permettrait de s'occuper davantage des garçons... et créer par l'intérêt de l'argent de la dite vente un revenu suffisant pour rétribuer une personne laïque [laïque souligné] tenant une école de filles dans la commune de L'Etoile" (29 novembre 1853). Finalement, c'est 1 hectare 47 ares 39 ca de terrain tourbeux qui seront à vendre dans le marais communal de L'Etoile, en 14 lots, pour un rapport estimé s'élevant désormais à 16000 F (au lieu de 14000 F). Six mois plus tard, le 31 juillet 1854, le ministère de l'Intérieur soutient son préfet : il n'y a pas d'objection à l'arrêté pris par le préfet pour acquérir des époux Dieusette, moyennant 1096,65 F, un terrain de 4,70 ares pour servir d'emplacement à la construction d'une maison d'écoles des filles, et de mettre aux enchères au prix de 16000 F un droit d'extraction de tourbe dans une portion de marais. On pourrait croire que la construction va alors commencer incessamment, mais non ! Le maire améliore à nouveau son projet, incluant simultanément des aménagements à la future école des seuls garçons et mairie : "Mr le Maire exposa au Conseil Municipal qu'il manquait un puits à la maison d'école des filles, en outre qu'il fallait un mobilier pour la classe, pour la cuisine & literie... [la suite concerne l'école de la rue du Presbytère]. L'institutrice religieuse, en dehors de la rétribution scolaire qui ne pourrait lui suffire, a besoin d'un traitement ; l'instituteur communal qui ne touchera plus qu'une moitié de sa rétribution scolaire, aura besoin que la commune intervienne pour le reste de cette rétribution qui lui suffisait." Le coût total de ces aménagements est estimé à 11200 F (24 septembre 1854). Ce n'est finalement que le 2 mars 1855 que le préfet donne l'autorisation de construire une école de filles et un logement pour l'institutrice ; ouf ! La date de réception des travaux manque.

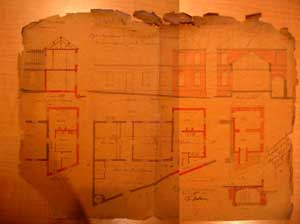

En 1869, les travaux à l'école des garçons et mairie tout juste payés, c'est l'école des filles qui apparaît déjà trop petite. Il faut maintenant deux classes, et donc un logement pour une seconde institutrice. Dès le mois d'octobre M. Antoine, architecte désigné, produit le plan montrant en rouge l'aménagement de l'école en deux salles et surtout la construction d'un bâtiment pour le logement des institutrices, plan accompagné d'un devis estimatif détaillé (18 grandes pages) se montant à 7000 F : 6384,99 F pour les logements, 117,19 F pour l'agrandissement et 497,82 F d'honoraires (15 octobre 1869). Mais des difficultés apparaissent au niveau des ressources : en réponse à la demande du préfet (16 mars 1870), le receveur de Flixecourt révèle que les 5500 F de liquidités de la commune ne seront pas disponibles avant le 31 décembre ; la commune devra de plus envisager la vente d'arbres : 26 lots d'arbres à 30 F, essences Carolines, ensemble estimé à 780 F (22 mai 1870). Le financement étant maintenant assuré, l'Inspecteur de la Somme, relevant de l'Académie de Douai, peut enfin donner son avis favorable au préfet : "Le projet... répond à toutes les exigences du service : les deux classes, bien aérées, pourront recevoir toutes les filles en âge de fréquenter l'école ; l'institutrice et son adjointe disposeront d'un logement de 6 pièces et des dépendances nécessaires" (13 juin 1870). On compte 5 soumissionnaires pour exécuter les travaux, lesquels entrepreneurs ne peuvent agir que sur le taux de la remise sur le prix stipulé par l'architecte (hors les frais de ce dernier). C'est l'entreprise Caron et fils, de Longpré, qui propose le meilleurs rabais, 16 % sur les 6502,18 F. Elle remporte la soumission (12 juillet 1870). Le paiement sera finalement réalisé par des prélèvements sur les budgets de 1870 et 1871, alimentés en grande partie par les termes des tourbages, ainsi que par la vente des 26 lots d'arbres, en complément des disponibilités insuffisantes des budgets. La réception provisoire des travaux fut faite par l'architecte le 20 novembre 1871, lequel autorisait la possession immédiate par la commune des nouveaux locaux (5 décembre 1871) [ADS, 99 O 1618]. L'école des filles pouvait maintenant ouvrir une seconde classe, accueillir et loger une institutrice adjointe.

La consultation de l'almanach de 1876 nous apprend que les enseignantes de cette école de filles, comme pour bon nombre d'autres villages, étaient des sœurs formées à la Sainte Famille d'Amiens. Au recensement de 1882, les institutrices sont encore Sœur Lallemand et Geneviève Delattre, son adjointe.

Mais la loi Jules Ferry (29 mars 1882), a certainement profondément modifié les habitudes de cette école des filles. En effet, dès la rentrée du 1er octobre 1882, la loi supprimait les programmes d'instruction religieuse (et rendait obligatoire la présence des enfants âgés de 6 à 13 ans). On sait que les milieux catholiques avaient déclaré la grève scolaire en France ; néanmoins « l'esprit rétrograde et l'obscurantisme » de L'Eglise étaient du passé. Un annuaire de l'année 1900 confirme qu'au moins à cette date avaient été affectées à cet établissement des institutrices laïques (Mmes Chasse et Cosette).

Selon Turgan (voir ci-dessus) le dénombrement des élèves aurait été de 47 filles vers 1883. L'on présume aussi (voir ci-dessus, notice communale de 1899) que de ces deux classes, l'une était une classe de filles et l'autre déjà une section enfantine.

1904 : sureffectif ! Le conseil municipal constate qu'il y a un nombre important d'élèves dans la classe enfantine de l'école des filles, 30 fillettes sur un total de 105 élèves [Délib. de novembre 1904]. Il est temps de déménager. Dès le mois de janvier suivant il est donc décidé l'achat d'un ancien corps de ferme, rue d'Amiens, et le transfert se fera effectivement vers 1906/1907. On constate donc sans surprise au recensement de 1911 que, rue des Juifs, en lieu et place des institutrices figure désormais Oswald DARRAS, facteur receveur des Postes et télégraphes. L'administration des Postes et télégraphes avait loué les locaux 200 F pour une durée de 9 années renouvelable, afin d'y installer un bureau de Poste et une cabine téléphonique [4 mars 1908]. A ce jour la poste (Banque Postale) est toujours locataire !

L'école aujourd’hui désaffectée de la rue d'Amiens remplaça celle de la rue des Juifs en 1906 (ou l'année suivante). Elle était située juste derrière la Place du Luxembourg, avec son entrée principale rue d'Amiens. De part et d'autre de cette entrée se trouvaient les logements érigés, à droite pour la directrice et à gauche pour l'adjointe, puis la cour encadrée, à gauche par d'anciennes écuries et ateliers aménagés en classe enfantine, au fond un bâtiment réhabilité pour former deux classes avec construction de petites entrées en façade pour servir de vestiaires, et à droite de la cour des WC. Pour les enfants qui se rendaient à l'école en venant de la rue St-Martin, une porte située dans cette rue donnait accès à l'arrière de l'école qu'il contournait ensuite grâce à un passage longeant le mur situé côté est de l'école.

La commune avait été autorisée fin janvier 1905 à racheter à M. Durand un ancien corps de ferme pour l'aménager en école de filles, avec logements pour une institutrice et son adjointe [Délib. du 29 janvier 1905]. Un journal de l'époque a gardé le témoignage de démarches préalables à sa construction, avec un avis rédigé le 14 juin afin de réaliser le 30 juin 1906 à la mairie de L'Etoile les adjudications au rabais, sur soumissions cachetées des travaux en deux lots, le premier de 14.200 fr pour "Terrassement, maçonnerie, charpente, serrurerie, couverture et zincage", et le second de 8.000 fr pour "Menuiserie, quincaillerrie, plafonnage, vitrerie, peinture et ameublement". Si les travaux furent rapidement menés, la première rentrée dans cette école s'est donc effectuée en octobre 1906, sinon, l'année suivante.

En 1907, la société Saint-Frères dotait aussi cette école en fournissant gratuitement le mâchefer et en faisant niveler la cour de récréation.

Cette école comporta donc trois classes, au lieu de deux pour l'ancienne école de la rue des Juifs. Les tous petits enfants, dès 4 ans, étaient accueillis à gauche de la cours d'entrée, tandis que les grandes élèves occupaient les deux salles du fond. Plus tard, l'une des salles semble avoir été réservée aux garçons.

Après la Seconde Guerre mondiale, du moins en 1949, les écoles des filles et des garçons avaient été redistribuées, avec dans l'école des "filles", la section enfantine (à gauche, dans les anciennes écuries), le CP et le CM (au fond, respectivement à droite et à gauche), tandis que les CE et FEP se regroupaient dans l'autre école.

Deux cartes postales ont heureusement immortalisé cette ancienne école des filles avec plus d'une cinquantaine d'élèves, vers 1911 (avant 1911 et 1915) [Voir CP 52 et CP 84].

Cette école sera fermée lors de l'été 1953 et les élèves transférés, avec ceux de l'école des garçons, dans le Groupe scolaire Jules Ferry de la rue St-Martin.

L'école des filles ayant perdu sa fonction, c'est la mairie qui s'y installa, passant ainsi de l'ancienne école des garçons à celle des filles. Les salles réutilisées furent d'abord celles des classes du fond de la cour, ainsi que celle de droite, pour les réunions. Mais lorsque le danger se fit trop important d'utiliser ces locaux très anciens construits sur un socle très pentu, la mairie déménagea encore pour occuper les bâtiments de gauche (anciennes écuries puis classe enfantine) et le 25 août 1975, vu la vétusté des lieux, les deux vieilles salles du fond furent même rasées. La mairie restera cependant dans ses nouveaux murs jusqu'en 1980, date où elle changera encore d'adresse pour réoccuper d'autres salles de classes, cette fois dans Groupe scolaire Jules Ferry, salles devenues vacantes à la suite de la baisse des effectifs et de la fermeture de classes.

Remerciements : Paulette Cresset (Photo de l'école, vers 1950), Jacky Hérouart (petites photos ci-dessus).

Dernière mise à jour de cette page, le 18 janvier 2007.

| Période ancienne | Période récente | Divers (Auteur, liens, etc.) | Accueil |